作者简介:

卢晓中(1962-),男,江西余干人,华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长,教育科学学院教授,教育学博士,从事高等教育发展理论研究;

王洋(1988-),男,河南镇平人,华南师范大学教育科学学院博士研究生,从事高等教育发展理论研究。

摘要:基于政策行动的场域和问题情境分析,整体、动态、开放是“双一流”学科建设的向度。在整体向度上,为“关键多数”的学科示范带动策略和学科涵盖面扩大策略是“双一流”建设的关键制度安排。在动态向度上,“双一流”建设应坚持动态身份,并从动态的比例与周期上建立起学科身份的动态机制。在开放向度上,“双一流”学科的遴选与建设模式是开放的,中国特色与世界意义、揭榜挂帅、非一级学科、自主选择建设学科和分类特色发展的遴选与建设模式体现了不同的开放思想和开放形态。

关键词:“双一流”学科;整体;动态;开放

一、引 言

世界一流大学和一流学科建设(“双一流”建设)作为新时期我国发展高等教育政策的新导向,是一种“以学科为基础”的建设方略。为保障建设成效,国家在顶层设计上不断丰富政策供给,从2015年颁布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《总体方案》)到2022年出台《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》(以下简称《若干意见》),“双一流”建设的政策体系不断丰富完善。党的二十大报告进一步强调,要加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。因此,在推进“双一流”建设过程中如何充分体现和落实这些文件精神,是保证建设成效的关键。

政策分析是对整个政策制定过程及政策执行各个环节中创造知识的一种活动,而不是用主流的“宣传口号”来替代分析,要在政策主题的完整表达、规则的合适与否、共同塑造的可观察的行为和结果方面形成一致的理解[1],涉及事实、价值和行动三种取向[2]。政策分析范式的选择不仅受政策范式的影响,也与政策分析的具体领域、政策分析研究的现实基础有关。总的来看,政策分析范式经历了两次转换,第一次转换将政策分析拉回政治和价值的场域;第二次转换推动了行动取向的政策分析范式的兴起,这种范式是未来政策分析的发展方向。[3]在教育政策领域,政策分析范式的转换滞后于公共政策分析。教育政策学者鲍尔指出,政策是对价值观的可操作性表述,政策分析需要关注“谁的价值观是有效的,谁的是无效的”。[4]一种具有后实证主义特征的批判性教育政策分析逐渐成为主流,这种分析范式强调价值观权威性配置过程的“权力和控制”[5],可以通过“批判性话语分析”[6]来揭示政策话语意义背后的权力和控制机制。就我国而言,教育政策分析处于一种不成熟的范式阶段,甚至是“前范式阶段”[7],主要表现为一种弱批判性的价值分析。但是,价值分析是我国教育政策分析中起步最早的领域,也是重要的政策分析维度。因此,根据教育政策分析的现实特殊性与未来发展性,一种强调批判性价值取向和行动取向的教育政策分析就成为两种主要的政策分析范式。

具体来说,价值取向的政策分析是将价值作为政策的核心,如将教育平等和教育公平作为教育政策的基本价值。行动取向的政策分析则是将教育政策理解为“国家及其政府在教育事务上所采取的行动、计划以及工程”。[8]值得注意的是,任何一项教育政策往往同时包含着价值和行动,需要兼顾两种政策分析的范式。但在具体的分析过程中则要结合具体的政策意图选择恰当的政策分析范式。实际上,在某一政策体系的不同阶段,政策意图并不一样,比如在政策的早期阶段,政策的价值取向比较突出,而在政策的后期阶段,政策的行动取向更为明显。应当说,围绕“双一流”建设形成的较为丰富的政策体系,既具有明确的价值取向,又体现出较强的行动取向,尤其是后期的政策更加重视行动取向。正如研究者指出的,“文本形态或政府话语体系下的公共政策转化为现实形态的政策目标的过程并不是一个直线的过程”[9],这就意味着高质量的政策行动对于政策目标达成起着至关重要的作用。

不可忽视的是,任何一项行动都不是抽象的,而是特定“场域”中的行动。基于此,本文采用一种综合性的“场域—行动”政策分析范式,同时兼顾价值取向的政策分析。法国社会学家布尔迪厄将“场域”定义为“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或者一个构型”。首先,场域是一种分化的空间,既包括“元场域”,也包括各种类型的“子场域”。其次,场域是一个争夺的空间,每一个子场域都具有自身的逻辑、规则和常规,这意味着“场域”成了各种策略的根本基础和引导力量。最后,场域是具有历史情境性的空间,不存在超越历史因素影响的场域之间关系的法则,这意味着某一领域的不同历史状态之间也存在特定的关系结构,从总体上也可以视为一个场域。[10]

因此,“双一流”政策行动的场域可以界定为政策之间不同关系结构的聚合体,包括高等教育政策场域、高等教育重点建设政策场域及不同阶段“双一流”政策所组成的场域三种类型。在这些不同的场域中,处于不同位置关系的行动者或机构采用多样化策略来保证或改善他们在场域中的位置,并强加一种对他们自身的产物最为有利的等级化原则。高等教育政策场域是由各种类型的高等教育政策聚合而成的,从某种意义上来说,等同于高等教育政策场域的“元场域”;相较于其他政策类型,重点建设政策成了该场域具有支配地位的政策类型,建构了一种支配性的关系结构,再生产了非均衡性的高等教育体系。高等教育重点建设政策场域涵盖了各种类型的重点建设政策,如“985工程”、“211工程”等,是高等教育政策场域的“子场域”;不同类型的重点建设政策在该场域中建构了一种对应关系结构——即差异中反映的相似,这些政策再生产了重点建设的身份,产生了“身份固化”。“双一流”政策场域是不同时期关于“双一流”建设的各种政策的聚合体,如“双一流”建设从首轮“统筹推进”到新一轮“深入推进”,体现了政策行动的连续性与发展性,建构了一种互补性关系结构,强化了作为一种独立场域的自主性,再生产了该场域。

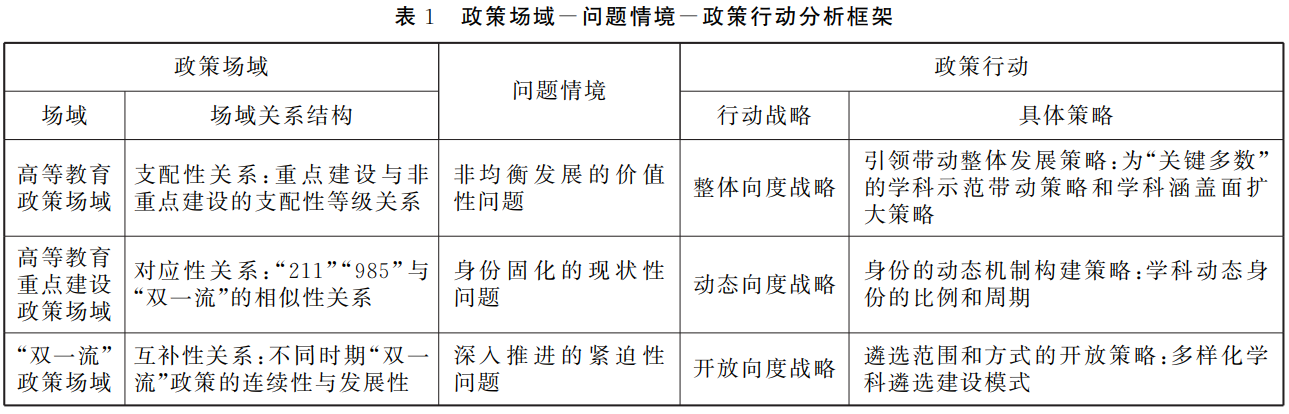

场域中的行动“是一种局势的产物”,“以战略的形式被客观组织起来”,受到时间“以及其节奏、方向和不可逆性”的支配。[11]换句话说,局势意味着行动的情境,以战略为核心的行动模式包含着多样化的具体策略,同时这种策略是具有时效性的。根据场域的类型,“双一流”政策行动可分为三种:一是解决非均衡发展的价值性问题的战略(即整体战略),其着力点是解决“少数”与“多数”的不对称等级关系,实现引领带动整体发展,主要包括为“关键多数”的学科示范带动策略和学科涵盖面扩大策略。二是解决身份固化的现状性问题的战略(即动态战略),“双一流”建设旨在解决“重点建设存在身份固化、竞争缺失、重复交叉等问题”,可以看作是重点建设的一种实施方式创新,需要从比例和周期两个方面建构起学科身份的动态机制。三是解决深入推进的紧迫性问题的战略(即开放战略),战略的紧迫性、“双一流”建设的时间紧迫性与推进“深度”或“层次”的紧迫性相互叠加,必然要求一种更加开放、自主、多样的学科遴选和建设模式。

由此可见,本文基于“场域-行动”的政策分析范式,构建“政策场域-问题情境-政策行动”的分析框架(见表1),将政策行动置于政策场域中去考察,分析不同政策场域下的“双一流”建设。值得提及的是,“双一流”建设高校及建设学科名单的公布不是一种标志着地位改变的“通过仪式”[12],而是行动的方略(方向和战略)。这也是本文在政策场域和问题情境的基础上,重点从整体、动态、开放三个向度对“双一流”学科建设作一探讨的基本立场。

二、整体向度:“双一流”学科与学科体系建设

新中国成立后,我国高等教育一直实施的是重点建设政策,而“双一流”学科建设实际上是我国高等教育重点建设政策的延续。重点建设不仅促进了建设高校的发展,使它们成为我国高等教育水平最高的院校群体,这一群体在我国社会主义现代化建设的人才培养和科学研究等方面发挥了重要作用。从政策行动的连续性来看,高等教育重点建设是一种追求卓越发展的政策,抓“关键少数”是其基本策略,“双一流”学科建设延续了抓“关键少数”策略。从政策行动的发展性来看,“双一流”学科建设确立了“关键多数”的促进整体发展的价值,突出强调了一流学科引领带动整体发展的作用。这种引领带动主要体现在两个层面:一是对高校整体发展的带动,即通过“双一流”建设对高校良性的学科体系构建的引领;二是对高等教育体系的带动,即通过“双一流”建设带来高等教育学科体系的整体优化,真正建立起具有中国特色的分类发展、充满生机活力的高等教育生态体系。

1.抓“关键少数”:“双一流”学科建设的现实策略

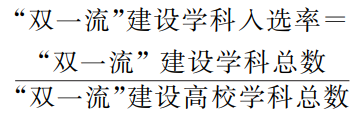

本文将“双一流”建设学科入选率作为衡量一流学科现状的指标,计算公式如下:

统计结果表明①,“双一流”学科入选率低、高校间入选率差异大是抓“关键少数”的显著特征。一方面,入选“双一流”学科在现有学科的占比很小。145所“双一流”建设高校共有4334个学科,其中只有433个学科入选,总体约占10%。另一方面,高校入选率差异很大。48所高校入选率高于10%,其中,原“985”高校24所,原“211”高校9所,双非高校15所;53所高校入选率不到5%,其中49所高校只有一个学科入选。现将这49所高校作为一个整体(低入选率高校)与一流学科入选率10%以上的48所高校(高入选率高校)进行对比,可以发现:低入选率高校(平均入选率3.2%)与高入选率高校(平均入选率22%)在入选率上差异巨大,两者相差约6倍,这种巨大差异从某种程度上反映了低入选率高校学科数量多但学科实力不强的现状。

抓“关键少数”的学科建设策略,有利于提高相关学科的建设质量、提升学科的地位和影响力,同时强化了“少数”学科占统治地位的学科结构。布尔迪厄认为,一种社会行动可以人为“制造一种区别,尽管实际上并不存在这种区别。社会魔术可以通过告诉人们他们是与众不同的从而改变他们”。[13]这种“社会魔术”在一流学科建设中也施加了同样的影响。一个学科是否入选“双一流”建设,只是一种学科实力和社会需求的差异,在国家“双一流”政策行动的影响下,通过“社会魔术”的作用,“一流学科”的“机会累积”[14]优势进一步扩大,最终将这种差异演变为一种具有等级地位的类型差别,在一流学科建设的持续加持下,将这种类型不平等稳固化、持久化。从结果来看,学科整体日益被分成“一流学科”和“非一流学科”两个地位截然不同的部分,一种边界清晰、封闭的“强学科—弱学科”二元学科结构日益稳固。这种不平等的学科结构,既不利于一流学科的长期建设,也将危及高质量学科体系建设。根据刘易斯的观点,结构中地位低下的群体拥有对整体发展的一种积极的力量,这种力量被称为“弱者力量”[15]。可见,在抓“关键少数”的同时,如何促进数量庞大的“非一流学科”的发展,是当前建构我国高校良性的学科体系中亟待解决的重大现实难题。

2.为“关键多数”:“双一流”学科引领带动整体发展策略

与“关键少数”一流学科建设对应的是其他非一流学科建设,这些非一流学科占“双一流”高校学科总数的90%,它们在学科话语权上处于弱势地位,所以是“沉默的大多数”。但是,这些学科是高校学科整体不可或缺的一部分,更是学科体系的重要组成部分和重要支撑。因为,不论世界一流大学还是世界一流学科建设,都需一个由主体学科、主干学科、特色学科和支撑学科组成的学科间互相联系、互为支撑的学科体系。这就赋予数量庞大的非一流学科一种重要的整体发展的地位和价值,即“关键多数”。要实现非一流学科从“沉默多数”向“关键多数”的转变,离不开一流学科的引领带动作用,从这个意义上说,一流学科建设与非一流学科建设具有高度的内在一致性。从“双一流”政策文本和政策行动来看,一流学科建设引领带动整体发展,在不同建设阶段有不同的表现形式。在首轮“双一流”建设周期,这种引领带动主要表现为从少数学科发展转向注重高校学科体系的整体发展;新一轮“双一流”建设则强调区域带动整体发展,即通过带动区域内其他高校发展实现高等教育整体发展,这是与国家区域协调发展战略相适应的。

我国一流学科建设引领带动学科体系的整体发展主要有两种策略,即学科示范带动策略和扩大学科涵盖面策略。

(1)学科示范带动策略,主要是指通过发挥“双一流”学科的示范作用,带动其他学科发展的策略。在目前的学科结构中,一流学科处于学科金字塔的顶端,这些学科建设的经验自然就成为其他非一流学科,尤其是学科实力较强、具有良好发展基础的高原学科借鉴学习的内容。一流学科示范作用的发挥往往与学科类别有紧密关系。根据示范作用的学科类别,可以将示范作用分成三种类型:对同一学科的示范作用、对临近学科的示范作用、对一般学科示范作用。其中,一流学科对同类学科的示范性最强,对临近学科的示范性次之,对一般学科的示范性最弱。

但不可否认,无论何种类型的示范,这种学科示范作用总是有限的,因为对于一流学科的建设模式来说,其他学科具有相当程度的不可复制性。一是无法复制。一流学科高标准的建设条件、高强度的资源支持、高水平的建设基础是其他学科难以复制的。从“双一流”政策文本可以发现,高水平和不可替代性是一流学科突出的两个标准。高水平意味着一流的学术队伍、一流的科研成果、一流的学生质量和一流的学术声誉等方面的学术性标准;不可替代意味着在满足国家、区域或社会的重大需求方面的社会需求标准。阿什比曾说过,任何类型的大学都是遗传与环境的产物。[16]学科建设同样如此。二是不必复制。不同高校学科有不同的目标任务,这种差异性不仅是学科建设的客观基础,更事关高等教育的意义和目的。有研究者指出,就当今高等教育面临的许多挑战而言,差异性缺失可能就是根源所在。[17]作为“国家队”的一流建设学科在人才培养和科学研究等方面承担着国家赋予的该层次的责任,而其他学科有着不同层次和不同内容的目标任务,需要根据自己的目标任务开展建设,这决定了其他学科在建设过程中可以学习借鉴但不能也不必全盘复制。这也是高校分类发展、特色发展的要义所在。

(2)学科涵盖面扩大策略,是指适当扩大“双一流”学科的涵盖面,破除传统的一级学科界限和壁垒,建立学科集群和交叉学科。重点建设扩大了高等教育体系内部的差别与不平衡,高等教育结构呈现出明显的分层与分化现象,而扩大学科涵盖面对于实现高等教育体系的整体优化具有重大意义。扩大学科涵盖面可摆脱空间的限制,在高校内部、高校之间(甚至是跨区域的高校)构建一种“弥散式”的学科空间分布,这种弥散性可以拓展学科关系的广度和深度、增进学科的分化与综合,在更大的地理范围内、更多的学科间建立起一种整体联系,对促进学科体系发展具有重要价值。总之,扩大学科涵盖面对构建良性的学科体系和高等教育系统,破解重点建设路径依赖具有重要的价值和实践的双重意义。

适当扩大“双一流”建设学科的涵盖面还亟须超越一级学科范式,探索跨学科、超学科、交叉学科等新的学科建设范式。这与当代学科发展的学科分化、学科综合的趋势相一致,体现了高等教育未来发展的方向。比如,2022年在西班牙巴塞罗那召开的第三届世界高等教育大会已将“推动跨学科、超学科的开放和交流”作为高等教育未来发展的变革方向之一。尤其是在开放科学语境下,学科建设模式由一种制度化的学科知识生产向以跨学科、应用情境中的知识生产、异质性与组织多样性、社会问责与反思性、质量控制为特征的新模式转变。在吉本斯看来,跨学科是模式2中知识生产的首要形式。[18]

从实施策略层面,扩大学科涵盖面主要可从学科集群和交叉学科两种模式着手。

一是学科集群模式。在首轮110个“双一流”学科中,一级学科97个;第二轮入选的“双一流”学科则均为一级学科。由此可以看出,一级学科是目前“双一流”建设的学科主体。扩大学科涵盖面,则是打破这种一级学科建设模式,可以有多个一级学科组建学科集群,并成为一流建设学科,或一流建设学科融合相关的其他非一流建设学科的某些领域方向,这也是2022年《若干意见》提出的“不拘泥于一级学科”的要义所在。这种学科集群模式也是与知识生产模式新发展相一致的。卡拉雅尼斯与坎贝尔提出“模式3”概念来解释基于“创新网络”与“知识集群”的一种新的知识生产、传播和运用现象。[19]“知识集群”是以知识储存和知识流形式出现的共同专业化、相互补充、相互强化的知识资产的聚集,具有自我组织性、学习驱动性、动态适应性。一个知识集群可以跨越不同的地理位置和部门,从而在全球和本地(跨越整个多层次的范围)运作。[20]从大学作为重要的知识生产机构来说,学科集群与知识集群可视为同一概念。学科集群正在成为学科组织的新形式,能够以一种自下而上的方式,根据学科发展需要和经济社会发展需求在不同学科之间构建一种开放、动态、跨地域的聚合体。

所以说,学科集群的创新意义在于,一方面表现为高校形成了“相互之间有较强渗透力”[21]的开放动态的新学科体系;另一方面表现为超时空性的学科共同体,形成了校内学科集群、跨校学科集群、综合性学科集群的集群体系。这种集群体系具有鲜明的地理流动性——可以在空间尺度的不同层次上,即校园空间、地方空间、区域空间、国家空间甚至全球空间构建学科集群——以及灵活回应社会需要的特征,这些特征是现代社会“灵活积累”[22]的本质在学科领域的体现。同时,这种集群体系对于高等教育学科体系的整体优化、真正建立起具有中国特色的分类发展、充满生机活力的高质量高等教育生态体系具有积极意义。

具体而言,学科集群包括校内学科集群、跨校学科集群、综合性学科集群三种。校内学科集群,是指在高校内部遴选相关学科自主建设的学科集群。如教育学科集群,需涵盖人工智能+教育,教育学+学科(教育)等学科交叉领域,在此基础上构建教育学科主学科、基础学科、支撑学科、特色学科和交叉学科等有机结合的学科集群。跨校学科集群,是指两个或以上高校遴选相关学科共同组成学科集群。根据对德国“卓越集群”的研究发现,卓越集群总数大幅增长,从第一期的37个增加到第三期的57个(其中,校内集群40个,共建集群17个),大学间共建集群的增幅更加明显,从2个增加到17个,增长了7.5倍。[23]这一方面表明了“共建”模式已成为德国集群建设的显著特点;另一方面,从校内集群与共建集群之间的关系来看,虽然跨校集群数量增长速度较快,但是校内集群仍然是最主要的形式。因此,在学科集群建设过程中,要优先校内集群建设,在有条件的情况下发展跨校集群。需要注意的是,不论校内学科集群还是跨校学科集群,主要强调的是高等教育系统内部的一种学科关系,但高质量的学科建设离不开高校之外的其他多元主体的参与,这就需要一种超越校内、校外学科关系的综合性学科集群模式。综合性学科集群意味着学科与社会情境互动“从隔离走向整合”,[24]从本质上来说,它是一种“部门集群”,是“知识生产、散播和应用过程中不同大学、企业、科研院所以及其他利益相关组织之间构成的跨部门联合体”[25],是学科集群体系的有机组成部分。这既是跨学科性的体现,又与产教融合、科教融汇是一脉相承的。因此,探索构建矩阵式、内嵌式、环绕式等学科组织形态,下放权力增强集群的自主性和灵活性将成为学科集群建设的关键一环。

二是交叉学科模式。交叉学科已成为一流学科建设的重要途径。一方面,在政策价值上,强调了交叉学科作为“学科增长点”的发展价值,指出了交叉学科的重点培育范围,明确了交叉学科的建设路径;另一方面,在政策实践上,交叉学科作为“双一流”学科建设模式已经成型,并在实践中初步运用。以集成电路科学与工程交叉学科为例,复旦大学成为第一个拥有“一流学科”的高校。“集成电路科学与工程”一级学科主要交叉融合了电子科学与技术、信息与通信工程、光学工程、计算机科学与技术、材料科学与工程5个一级学科。在这5个学科中,复旦大学只有材料科学与工程学科进入首轮“双一流”学科建设。以教育部第四轮学科评估②结果来看,复旦大学电子科学与技术A-档、计算机科学与技术B+档、光学工程B档、信息与通信工程C档,学科实力并不突出。因此,如果按照原来的一级学科遴选模式,复旦大学的这4个学科难以同时入选。但是,交叉学科模式下“集成电路科学与工程”的入选,相当于将电子科学与技术等4个学科同时纳入了“双一流”建设范畴,增加了学科覆盖面,尤其对实力较弱的光学工程和信息与通信工程等薄弱学科、边缘学科的建设来说意义重大。

从学科模式的形成方式来看,无论是学科集群模式还是交叉学科模式,通常都包括国家制度安排和学校自主设计两种方式。学科制度作为学科组织运行的规则,是国家制度体系的一个有机组成部分。在学科向学科集群的生成过程中,学科集群也被赋予了国家制度的属性和特点。实际上在交叉学科、跨学科等领域,国家已作出了制度安排。如2022年公布的《研究生教育学科专业目录》,智能科学与技术等更多的交叉学科一级学科和有跨学科性质的一级学科在制度层面得到了确认。学校自主设计的学科集群,常以协同创新中心、学科特区和创新团队建设等较为常见的类型存在;同时,一些新的形式也开始出现,比如,一些大学杻纽、学域等正在取代传统学科学术架构的学院和学系,项目负责人制度(Principal Investigator,PI)广泛流行于高校基层学术组织。值得指出的是,学科涵盖面扩大是一种“适度扩大”,要防范可能出现的“搭便车”现象。搭便车意味着一种机会主义的学科行动,对构建学科集群或交叉学科是一种“无作用”或“弱作用”。从现代学科发展的规律及特征来看,学科集群建设要选择相关性高、关联度大、交叉性强的学科;但仅通过邻近学科来实现学科集群和交叉是不够的,容易导致集群同质化问题,这就需要一种基于学科有机联系的“跨学科性”思维,这既是学科学理逻辑和需求逻辑的体现,也是学科逻辑与社会需求逻辑的内在高度统一。因此,要遵循学理逻辑与需求逻辑,实现学科集群组建从机械的“蔓延式”学科生长向基于学科共同体的可持续的学科生长转变。实际上,相较于国家制度安排,学校自主设计的学科集群具有较强的随机性和弱约束性,因而容易出现“搭便车”现象,这也是在“双一流”建设中需注意的问题。

三、动态向度:“双一流”建设的动态身份与淡化身份

“动态身份”是“双一流”建设的一项重要制度设计。2015年的《总体方案》所言明的“双一流”建设之初衷是针对重点建设存在的“身份固化”等问题,而身份固化与身份动态是对应的。2022年的《若干意见》又提出,“双一流”建设将“淡化身份”色彩,更加强调和聚焦学科发展。应该如何理解政策的前后差异,或者说从身份意义上“双一流”建设究竟是动态身份还是淡化身份,这是制约“双一流”建设的亟须解决的理论和现实问题。

1.淡化身份与动态身份

在人类社会,身份是指个体成员交往中识别个体差异的标志和象征,它给予社会以秩序和结构,包括与他人的关系定位、相关身份观念的行为规则以及阶序意识。斯图亚特·霍尔认为,“与其说是‘我们是谁’或‘我们来自何方’,不如说是我们可能会成为什么、我们一直以来怎样表现以及那在我们有可能怎样表现自己上施加了怎样的压力”[26]。这种“压力”将可能转化为人的内在“动力”,即个体通过社会分类将自我纳入一个类别,“对相似的内群体成员有更多的积极评价,对不相似的外群体成员有更多的消极评价”[27]。因此,身份作为社会系统中的一种客观的现实存在和一种可能的未来存在,其所具有的内在动力功能,对于组织和个体的发展还是必不可少的。但是,由于身份的多样性,这种身份功能的发挥与身份凸显性有着密切的关系。身份凸显性是指特定身份在社会情境中启动的可能性,身份凸显性受“相关他人对身份的支持、个体自身对身份的承诺、由身份而获得的内部和外部的收益”[28]影响, 某一身份凸显性越高, 在情境中就越容易被激活,也越能够发挥身份的动力功能。

毋庸讳言,学科作为一种国家建制(也是一种社会建制),其身份具有一种核心的、持久的和独特的特征,可以说是一种客观存在。“双一流”学科也是一种国家建制和社会建制,其身份意义同样是一种客观存在,不是淡化或去掉就能淡化或去掉的(也曾有过“去身份化”的提法)。尤其需要强调的是,“双一流”不是“双一流”学科的唯一身份,学科身份是高等教育情境中历史的与独特的身份集合,不仅有身份的互补,有时甚至是身份的冲突。可以发现,“双一流”身份的获得和识别是在已有的种类多样的学科身份基础上,将“双一流”这个新的身份类型合法化,并使之成为一种具有广泛识别度的身份,而且占据了学科身份等级系统的最高级。由于新身份的凸显性作用,“双一流”身份的获得与拥有已成为高校竞争的主要动力和重要目标。与此同时,新身份也存在严重的破坏性的副作用,“它变成了冲突的焦点和互不相容的冲突的引爆器,加剧了残酷无情的竞争,而不是产生合作和团结”[29]。因此,如何发挥“双一流”身份的积极作用、降低破坏性的副作用,成为“双一流”政策行动的重要方向。从首轮“双一流”的建设情况,到新一轮“双一流”建设的改进取向(即淡化身份),实际上身份并没有真正淡化,更遑论去掉。而且,身份所具有的压力-动力意义及建构意义,对推动“双一流”建设并非坏事。新一轮“双一流”建设不再设立“一流大学”,主要意义在于回到了“坚持以学科建设为基础”的初衷,与“淡化身份”并无多大关系。实际上,继续沿用“双一流”这一提法,也表明了一流学科建设与一流大学的关系,即当一所大学的一流学科从数量到质量都达到一定的程度,自然就成了一流大学。

因此,“双一流”建设既不赞成“身份无关论”又要反对“单一归属论”[30],其要旨并不在于淡化身份或“去身份化”,而是坚持动态身份;特别是要注意革除以往的“身份论”弊端,使身份不仅成为给予高等教育“秩序和结构”不可缺少的重要因素,而且也真正成为大学发展的一种内在动力,并从建构意义上不断丰富其时代内涵。实际上“双一流”制度设计的重要旨趣,就是试图破除这种长期的身份固化,特别是“唯身份论”,建立起动态身份的机制,同时又注意充分发挥“身份”的激励和导向功能。

2.“双一流”学科身份的动态机制

对“双一流”学科来说,动态身份意味着入选与退出。从首轮“双一流”建设情况来看,学科动态身份意义并不明显,至少是力度不大,基本上是只增不减。比如,16个“双一流”学科只是被公开警示(含撤销),且占比不到3.4%。这与当时政策的“动态身份”初衷还是不太相符。新一轮建设的政策意图再次强调了学科的“动态调整”问题,意味着这一政策意图必须在政策行动周期内得到落实。因而当前迫切迫切需要建立起“双一流”学科身份的动态机制。否则“双一流”建设的政策效力将大打折扣,也势必影响这一政策的公信力。

构建学科身份的动态机制首先亟须面对和解决动态身份比例与周期的确定问题。

(1)动态身份的比例,即“双一流”建设学科入选与退出的变动比率。有一种代表性的观点认为,“双一流”学科身份的动态调整机制应采取末位淘汰制。这种制度是一种根据相对名次而展开竞争的锦标赛制,相较于正向激励的晋升锦标赛,它是一种提供负向激励的特殊形式的锦标赛。在学科领域,锦标赛制主要以“学术锦标赛”、“知识生产锦标赛”等形式出现,概括起来,主要呈现三个特征:首先,它是一种强力刺激,产生“强激励并推动高速增长”。[31] 其次,这种强刺激对于不同层类大学所产生的激励效力具有明显的差异。最后,排名成为关键变量,“层层加码”成为推动锦标赛的基本作用机制。[32]

“双一流”政策的价值取向及学科发展规律决定了学科动态调整机制并不适用于末位淘汰的锦标赛制。从学科发展的现实来看,在末位淘汰的强刺激下,一流学科建设将会以高速增长的方式推进,学科建设对标的各项内容可望得到快速发展,这是一种普遍发展状态,即各一流学科一般都在进步。当然由于学科努力程度及建设思路等原因,不同学科的进步程度会有差异。但末位淘汰终归有淘汰,这可能出现如下结果,即排在末位即将被淘汰的一流学科,其学科实力和水平仍高于其他同一赛道的“非一流学科”。显然这种末位淘汰并不合理,也不符合遴选的价值取向及基本规则。从激励产生的差异来看,淘汰对不同类型的高校有着完全不同的效果。在末位淘汰制下,只有一个一流学科的高校容易成为淘汰的牺牲品。通过对《给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单》的统计分析,发现单一入选学科且学科实力相对较弱的高校面临较高的“被淘汰”并出局“双一流”的风险。根据统计,被公开警示的高校13所,共14个学科。其中10所高校只入选1个学科,9所高校一流学科入选率低于5%(另一所5.9%)。结合教育部第四轮学科评估,可以发现:这14个学科中,8所高校的学科位于A-档以下,其中,4个学科在B档及以下,2个学科未参评。从新一轮“双一流”建设高校整体看,只有一个学科入选、且学科竞争力不强的高校(学科排名A-档以下)共33所,这意味着22.4%的“双一流”建设高校将面临“被淘汰”的巨大风险,入选学科多或学科实力相对较强的高校短期内没有被淘汰的风险。从学科评估的实际来看,在学科建设过程中科学的评估的确能够起到一定的激励和导向作用,但真正一流的学科绝不是评出来的,而是学科建设长期积淀的自然结果。在学科评估的竞争场域下,高校知识生产投入层层加码,易造成学科间不平衡发展、知识生产与创新走向畸形,甚至是学科“动态调整”机制在高校层面很可能会成为学科建设失衡的原因之一。可见,作为锦标赛的末位淘汰制并不是一种理想的学科动态调整机制。

因此,有必要建立起“需求+学科实力”的动态调整机制。因为从整体上来看,一流学科入选是“需求+学科实力”的价值取向,以需求为要,所以淘汰也理应如此。扶优、扶强是“双一流”学科遴选的主要原则,扶特、扶需、扶新同样也是入选的重要依据,这些基于社会需求和学科实力的要素共同推动支撑国家长远发展的一流大学和一流学科体系的形成。尤其是对社会需求的强调,意味着学科建设的国家和区域责任及适切性成为“双一流”建设的重要依据和内容。正如有研究者指出的,大学获得国内和国际地位的途径是扎根于更大的社会经济目标和实践中,通过强调与地方和国家的适切性,以及从政府和私营部门获得支持,从而成为真正具有全球影响力且富有成效的大学。[33]适切性导向的一流学科建设,也给淘汰赋予了标准,即适切性标准。

这里还有一个值得探讨的问题,即如何确定动态调整学科的比例。虽然“双一流”政策提出了建立动态调整的机制问题,但动态调整的比例并未明确。在末位淘汰的管理学语境下,存在10%淘汰率法则。但这种淘汰比例并不适用于高等教育领域或套用于“双一流”建设。在世界范围内,一流大学建设并不必然存在淘汰模式(如澳大利亚就采用非淘汰的长期资助模式),就是在采用淘汰制的国家,淘汰比例也是动态的。如,日本“21世纪卓越中心计划”中,共有274个项目,中止3个项目,淘汰率1%。韩国“一流大学建设计划”,2009年对154个项目年度评估,3个不达标项目被淘汰,淘汰率1.9%;2008年及2009年被选定的35所大学的149个项目中期评估中,12个不达标项目被淘汰,淘汰率8.1%。综上所述,通过“精确的动态比例”来开展“双一流”建设是不现实的,也是没有必要的,根据一流学科建设实际情况,构建一种以需求为要且有利于高校整体发展和高等教育体系优化的良性的动态比例才应是根本遵循。

(2)动态身份的周期,即从固定周期向弹性周期转变。

“双一流”建设的重要价值取向就是着眼于学科创新,而创新“需要相当时间才能揭示其真正特色和最终效果”[34],但在“社会加速”[35]背景下,时间被制造成稀缺资源。因此,不论是作为一种创新资源,还是作为时钟时间和社会时间双重意义上的周期就成为“双一流”建设的关键因素。《总体方案》明确指出“每五年一个周期”;《若干意见》则在五年一个周期的基础上增加了“实行建设学科长周期评价”的关键性补充。不难发现,“五年”是一种固定化、标准化的时钟时间,“长周期”则表明一种动态、弹性的社会时间。这种时间转向意味着一流学科建设从一种固定周期建设向弹性周期建设的转变。首先,这种转变与时间的社会转向是一致的,即从“自然时间结构经过标准时间结构而成为今天越来越显著的弹性时间结构”[36]。其次,这种转变也与世界其他国家的一流大学建设相类似。如,法国的“卓越大学”,试行期一般为 4年,经复审合格的,则被正式授予“卓越大学”资格,可无期限每年享受资助。澳大利亚的“卓越中心建设计划”,资助总时限平均为7-8年,8所高水平大学均获得2个批次以上的资助, 其中7所高校累计获资助的年限均超过15年。最后,这种转变也是高校分类发展、学科特色建设、国家战略发展特殊需求的必然要求,是“双一流”分类建设的题中应有之义。

这里还涉及弹性周期的结构与类型。动态身份的弹性周期制度并不是对“五年周期”的完全否定。“双一流”学科建设弹性周期的出现,意味着“双一流”建设形成了一种固定周期与弹性周期共同发挥作用的一种混合结构,即在五年周期的基础上,根据人才培养、学科发展、科研创新等内在规律和高校特点探索分类多样、自主选择的学科建设周期。根据高校分类的差异,弹性周期可分为完全弹性周期和部分弹性周期。“双一流”建设突出强调“分类建设”,对于学科实力位于国际前沿的学科,可自主确定建设周期;处于国内前列、在国际上居于先进的学科,在五年的基础上有一定的弹性空间。同时,根据学科类型的差异,弹性周期可分为长周期和短周期。由于建设学科各有不同、各有特色,同时基础学科与应用学科、文科与理科、传统学科与新兴学科等具有较大差异,需要根据学科发展特点恰当的选择弹性周期的长短,既为基础性、前瞻性研究创造宽松包容环境,也能激发具有重大现实需要、较成熟学科的建设活力,推动学科建设高质量发展。甚至对于有的学科,在目标任务明确、评价机制建立的前提下可考虑实行自主申报确立建设周期,把更多的办学自主权还给高校。值得提及的是,建立一种多样化的弹性周期的动态调整机制也体现了“双一流”分类建设的重要导向。

四、开放向度:“双一流”学科的遴选与建设

“双一流”学科的遴选与建设的开放性,包括中国特色与世界意义模式、揭榜挂帅模式、非一级学科模式、自主选择建设学科模式和分类特色发展模式这五种体现不同开放思想的遴选与建设模式。中国特色与世界意义遴选与建设模式在坚持结合本国国情与历史文化传统的本土化取向的同时,将大学发展置于世界高等教育发展的总坐标之中,并致力寻求“双一流”建设的中国特色与世界一流的高度内洽。揭榜挂帅遴选与建设模式是“推动开放创新和协同发展的一种新体制、新机制和新模式”。[37]非一级学科遴选与建设模式是学科基础深度开放的体现,从学科数量作为区分标准的分类建设,到打破一级学科限制的领域方向建设,开放程度不断深化。自主选择建设学科模式则是超越过去那种政府指定性的学科建设方式,给高校更多的学科建设自主选择空间,这也是落实和扩大高校办学自主权的一种重要体现。实际上学科遴选与建设的这种自主选择彰显了一种开放的思想。分类特色发展遴选与建设模式意味着一种开放的建设体系,不同于单一的传统精英型的重点建设模式,各种类型的高校及学科都有可能获得“双一流”建设的机会,不同的高校类型、学科类型在其中获得了同等的价值与地位。

1.中国特色与世界意义遴选与建设模式:本土化与国际化

“双一流”建设的制度设计及遴选方式力求充分体现“扎根中国大地办中国特色社会主义的世界一流大学和一流学科”这一重要旨趣,即坚持“中国特色、融通中外”思想原则。比如,首轮“双一流”建设的遴选入围学科有两个重要标准与依据:一是学科在教育部学位中心学科评估的全国排名情况,显然这是基于中国学科建制,具有中国特色。二是学科在基本科学指标数据库(ESI)的世界排名状况,这是在世界范围里进行的,并有其自设的学科建制及评价指标,在国际上有较大影响,不少国家将其视为反映一个国家科研实力的重要指标。所以,从这一视角上它主要体现学科制度的世界意义,这无疑是一种开放的思想体现。

值得注意的是,以上两种学科遴选方式是有差异的。比较以上两个学科评估或排名,无论从学科的内部结构,还是评估价值选择及评估方式,两者都有较大的不同。即使是内部结构相同或相近的学科,由于评估的价值选择及评估方式的差异,其结果也相去甚远。首轮“双一流”建设465个入选学科中有94个学科是教育部第四轮评估B档及以下学科。具体到高校,也出现了一些让人大跌眼镜的现象,比如,华南理工大学农学进入一流学科建设,而华南农业大学的农学却没有入选。还有,华南理工大学很有实力的建筑学又没有进入一流学科。这种入选学科与学科水平之间的错位现象在复旦大学、南京大学等高校也存在,并引发人们广泛的争议。这与人们对高校、学科排名的普遍认知产生相当大的反差,完全不同于我们以往基于本国学科制度对学科的认知。这种现象的出现与“双一流”建设的学科遴选方式和两种不同的学科制度及不同的学科评估指标是密切关联的。这实际上涉及本土化与国际化的关系及其协调问题。新一轮“双一流”建设是通过强调国家需求来寻求本土化与国际化的协调,因为国家需求往往是由本土实际与国际因素决定的。

2.揭榜挂帅遴选与建设模式:既成发展状态与未来建设潜力

“揭榜挂帅”是为解决社会中特定领域的技术难题,由政府组织面向全社会开放的、专门征集科技创新成果的一种非周期性制度安排。可以看出,揭榜挂帅是以面向全社会开放为特征、以特定领域技术难题为对象、以创新为目标的一种组织方式创新。首轮“双一流”学科遴选与建设,更多考虑的是高校既有的办学水平或学科实力,“双一流”身份的确立更像是一种新身份取代旧身份的自动更替过程。如首轮“双一流”建设高校共137所,除涵盖所有的“985工程”和“211工程”大学外,只新入围了25所高校。而“揭榜挂帅”虽也以既有的学科实力作为基础,但更注重如何解决关键核心技术领域和环节的“卡脖子”问题。所以说,揭榜挂帅模式既考虑既成的发展状态,更注重未来的建设潜力,这有助于激发建设高校自身的内在动力。这里还需回答揭榜挂帅模式的一个核心问题,即“榜单”设定问题。服务国家重大战略需求无疑是“榜单”设定的主要依据,即在国际可比学科和方向上瞄准前沿科技领域,针对战略新兴产业、传承弘扬中华优秀传统文化以及治国理政新领域新方向。显然,揭榜挂帅模式有助于提升“双一流”学科建设快速应对国家和社会需求,“以有效的方式履行在社会的知识需求和大学研究人员的知识生产能力之间进行调解的关键职能”。[38]此外,这种模式也有助于“双一流”学科建设的“动态身份”。

3.非一级学科遴选与建设模式:向上交叉融合与向下交叉融合

2022年的《若干意见》指出:“优化以学科为基础的建设模式,坚持目标导向与问题导向,不拘泥于一级学科,允许部分高校按领域和方向开展学科建设。”从学科结构体系来看,不拘泥于一级学科,涉及向上和向下两个维度。向上维度意味着跨越一级学科边界,走向学科间交叉融合的一种多学科、跨学科、超学科关系。向下维度意味着一级学科内部的结构重构,这种重构同样也是通过交叉融合来实现的,即以一级学科的某个二级学科(领域方向)为建设主体,与其他学科进行交叉融合。值得注意的是,从2011年的《教育部学位授予和人才培养学科目录》调整和颁布后,高校学科建设从二级学科上移到一级学科;2022年颁布的《研究生教育学科专业目录》仍然延续了2011版目录中的以学科门类、一级学科为基本单位的分类体系。一流学科建设主要是在一级学科层面开展,并没有给二级学科(领域方向)留出多少空间。 虽然出于学科综合和交叉融合的考虑,一流学科建设主要定位于一级学科有其依据, 但是基于问题导向和目标导向及学科分化的发展趋势,学科建设仍然需要相对稳定的二级学科。所以说,“按领域方向”的学科建设意味着二级学科以一种隐性方式从“退场”状态过渡到“返场”。比如,厦门大学教育学新一轮入选“一流学科”,就充分体现了其在高等教育学二级学科(领域方向)的优势与实力和基于问题导向与目标导向的国家需求。

4.自主选择建设学科遴选与建设模式:完全自主权与部分自主权

自主选择建设学科遴选与建设模式,是高校办学自主权的体现。高校自主选择建设学科,既可充分调动高校及学科的积极性,又能增强高校及学科主动回应国家和社会需求的自觉性。根据设置建设学科、评价周期等自主权范围大小可分成“完全自主权”和“部分自主权”两种类型。前者是指若干高水平大学,被全面赋予自主设置建设学科、评价周期等权限,并被鼓励探索办学新模式。目前仅北京大学和清华大学获得学科遴选与建设的“完全自主权”。后者指选择具有鲜明特色和综合优势的建设高校,赋予一定的自主设置、调整建设学科的权限,设置相对宽松的评价周期。不论赋权是完全自主权还是部分自主权,建立健全自主建设高校权责匹配的运行机制十分重要,以确保自主权得以落实、用好。

5.分类特色发展遴选与建设模式:行业特色与应用特色

与高校分类发展相一致,新一轮“双一流”政策的一个重要导向,就是更强调分类建设、特色建设和质量建设,突出表征有以下两点:一是特色鲜明、行业引领的世界一流单科性大学受到重视。新一轮“双一流”建设学科入选率高于10%的高校48所,其中单科性大学20所。二是加强应用型一流学科建设。“双一流”建设不仅仅是研究型的“双一流”,以“社会视阈”为价值取向的“一流的”应用学科建设也是“双一流”建设的题中应有之义。尤其是应用型学科的一流建设,要想在数量庞大的学科群体中处于优势地位,更应该重视特色发展,积极探索创新链、产业链与人才链深度融合的建设模式。通过研究型一流学科建设和应用型一流学科建设,最终形成我国一流学科集群。需要特别指出的是,对于单科性大学和应用型学科的一流建设,质量建设尤其重要。实际上,通过对全球影响力的大学及学科排行榜进行研究,发现世界一流大学既与一流学科的数量关系密切,也取决于一流学科的质量。[39]因此,如何真正以创新价值、能力、贡献为导向,加强学科的内涵发展和特色发展,是世界一流学科乃至世界一流大学建设的关键所在。

注释:

①“双一流”学科数据来源于各高校官网数据以及国家有关教育统计数据。特别说明:第一,各高校学科数按照“硕士学位授权一级学科”数量来统计。第二,中国地质大学、中国矿业大学、中国石油大学在新一轮“双一流”建设名单中是分开的,需单独计算学科数。第三,北京大学和清华大学未公布建设学科名单,不在统计范围。

②因第五轮学科评估结果未公开发布,本文中出现的学科评估等级以第四轮学科评估结果为准。

参考文献:

[1]OSTROM E. Understanding Institutional Diversity[M]. Princeton:Princeton University Press,2009:181.

[2]威廉·邓恩. 公共政策分析导论(第二版)[M]. 谢明等,译. 北京:中国人民大学出版社,2010:56.

[3]向玉琼. 走向行动主义:建构风险社会中的政策分析范式[J]. 理论与改革,2022,(2):135-146.

[4]斯蒂芬·鲍尔. 政治与教育政策制定:政策社会学探索[M]. 王玉秋等,译. 上海:华东师范大学出版社,2003:1.

[5]PRUNTY J. Signposts for a Critical Educational Policy Analysis[J]. Australian Journal of Education,1985,29(2):133-140.

[6]ROGERS R. An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education[M]. London;New York:Routledge,2011:1-20.

[7]张烨. 试论我国教育政策分析的可能范式[J]. 清华大学教育研究,2006,(2):103-108.

[8]曾荣光. 教育政策行动:解释与分析框架[J]. 北京大学教育评论,2014,(1):68-89.

[9]贺东航,孔繁斌. 公共政策执行的中国经验[J]. 中国社会科学,2011,(5):61-79.

[10]皮埃尔·布尔迪厄,罗伊克·华康德. 反思社会学导引[M]. 李猛等,译. 北京:商务印书馆,2020:122-140.

[11]皮埃尔·布尔迪厄. 实践理论大纲[M]. 高振华等,译. 北京:中国人民大学出版社,2017:231-288.

[12]维克多·特纳. 仪式过程:结构与反结构[M]. 黄剑波等,译. 北京:中国人民大学出版社,2006:94.

[13]BOURDIEU P. Sociology in Question[M]. London: Sage,1993:160-161.

[14]查尔斯·蒂利. 身份、边界与社会联系[M]. 谢岳,译,上海:上海人民出版社,2008:164.

[15]LEWIS I M. Dualism in Somali Notions of Power[J]. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,1963,93(1):109-116.

[16]埃里克·阿什比. 科技发达时代大学教育[M]. 滕大春等,译. 北京:人民教育出版社,1983:7.

[17]戴维·斯特利. 重新构想大学[M]. 徐宗玲等,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2021:275-276.

[18]迈克尔·吉本斯,卡米耶·利摩日,黑尔佳·诺沃提尼,等. 知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M]. 陈洪捷等,译. 北京:北京大学出版社,2011:3-26.

[19]CARAYANNIS E G, CAMPBELL D F J. “Mode 3”:Meaning and Implications from a Knowledge Systems Perspective[M]//CARAYANNIS E G,CAMPBELL D F J. Knowledge Creation, Diffusion, and Use in Innovation Networks and Knowledge Clusters. A Comparative Systems Approach across the United States,Europe and Asia. Westport:Praeger,2006:1-25.

[20]CARAYANNIS E G, CAMPBELL D F J. Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems[M]. New York:Springer,2012:1-63.

[21]托尼·比彻,保罗·特罗勒尔. 学术部落及其领地:知识探索与学科文化[M]. 唐跃勤等,译. 北京:北京大学出版社,2008:10.

[22]戴维·哈维. 后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究[M]. 阎嘉,译. 北京:商务印书馆,2003:183-220.

[23]陈洪捷,巫锐. “集群”还是“学科”:德国卓越大学建设的启示[J]. 江苏高教,2020,(2):1-8.

[24]海尔格·诺沃特尼,彼得·斯科特,迈克尔·吉本斯. 反思科学:不确定性时代的知识与公众[M]. 冷民,译. 上海:上海交通大学出版社,2011:107.

[25]武学超. 模式3知识生产的理论阐释——内涵、情境、特质与大学向度[J]. 科学学研究,2014,(9):1297-1305.

[26]斯图亚特·霍尔. 文化身份与族裔群散居[M]. 陈永国,译. 北京:中国社会科学出版社,2000:215.

[27]TAJFEL H E. Instrumentality, Identity, and Social Comparisons[M]//TAJFEL H E. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge:Cambridge University Press,1982:483-507.

[28]STETS J, BIGA C. Bringing Identity Theory into Environmental Sociology[J]. Sociology Theory,2003,21(4):398-423.

[29]齐格蒙特·鲍曼. 流动的现代性[M]. 欧阳景根,译. 北京:中国人民大学出版社,2018:158.

[30]阿玛蒂亚·森. 身份与暴力:命运的幻象[M]. 李风华等,译. 北京:中国人民大学出版社,2012:16-17.

[31]陈先哲. 学术锦标赛制:中国学术增长的动力机制与激励逻辑[J]. 高等教育研究,2017,38(9):30-36.

[32]周飞舟. 锦标赛体制[J]. 社会学研究,2009,(3):54-77.

[33]约翰·奥伯雷·道格拉斯,徐丹,熊艳青. 从排行到适切:论旗舰大学的范式转型[J]. 大学教育科学,2016,(3):4-22.

[34]约瑟夫·熊彼特. 资本主义、社会主义与民主[M]. 吴良健,译. 上海:商务印书馆,2009:147.

[35]哈特穆特·罗萨. 加速:现代社会中时间结构的改变[M]. 董路,译. 北京:北京大学出版社,2015:28-40.

[36]郑作彧. 时间形式的时候化:社会时间形式的改变及其当代现状[J]. 学习与探索,2018,(1):21-36.

[37]张玉强,孙淑秋. “揭榜挂帅”:内涵阐释、实践探索与创新发展[J]. 经济体制改革,2021,(6):13-19.

[38]GEIGER R. Organized Research Units-Their Role in the Development of University Research[J]. The Journal of Higher Education,1990,61(1):1-19.

[39]卢晓中. 世界一流大学与一流学科建设孰轻孰重[J]. 探索与争鸣,2016,(7):27-30.

编辑部地址

湖北省武汉市洪山区华中科技大学

《高等教育研究》编辑部

扫一扫 关注

扫一扫 关注